miércoles, 20 de julio de 2011

Muévete por la Educación

Yo soy de las que he dicho miles de veces que México estaría mejor si nuestra educación estuviera mejor.

Visita el Portal aquí y Actúa.

viernes, 20 de mayo de 2011

jueves, 5 de mayo de 2011

viernes, 25 de marzo de 2011

miércoles, 23 de marzo de 2011

sábado, 6 de noviembre de 2010

El problema de los apellidos

La cuestión es cómo hacer compatible el nombre con los postulados de la modernidad?

Esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisará el caso de Losonci Rose and Rose v. Suiza (no. 664/06) donde los demandantes reclaman la violación a su derecho a la privacidad en la familia y la prohibición de discriminación por no poder conservar sus nombres de solteros después de contraer matrimonio. Pues de acuerdo con la ley suiza, el apellido del marido se convierte en el apellido de familia. Habrá que estar pendientes a ver qué resuelve el Tribunal-

lunes, 1 de noviembre de 2010

Dilma Rousseff para Brasil

La brasileña Dilma Rousseff será a partir del 1 de enero de 2011 la duodécima mujer que llega al poder en América, una lista que, pese a haber crecido de forma considerable en los últimos años, sigue siendo exigua en comparación a la de hombres gobernantes. Rousseff, una economista de 62 años que nunca se había presentado a un cargo de elección popular, ha ganado la segunda vuelta en las elecciones para convertirse en la primer mujer que alcanza la Presidencia de Brasil.

Dilma Rousseff se convirtió en la primera mujer que gobernará el país al derrotar, en segunda vuelta, a José Serra.

Por fin, la Presidenta electa comenzó a hablar. Era una noche histórica y no perdió ocasión de mencionarlo: "Como se imaginarán, este es un momento muy especial para mí. Los brasileños me han encomendado una misión muy importante: ser la primera mujer Presidenta del país".

El salón tronó en aplausos. Y Dilma Rousseff siguió: "Por eso, mi primer compromiso como Presidenta será ampliar la igualdad de oportunidades para las mujeres, porque creo que es un principio esencial de la democracia". Guardó silencio un instante y remató la idea: "Sí, la mujer puede".

Rousseff Wants to Build on Economic Success (Spiegel)

2 de noviembre, D day para Obama?

El diario El País publica unas notas interesantes para entender las elecciones intermedias en los Estados Unidos que se celebrarán el 2 de noviembre.

El Tea Party aspira a 30 escaños en las cruciales legislativas de mañana

Los ultraconservadores esperan sacar 20 puestos en la Cámara de Representantes y nueve senadores

Ø Claves.- Los 12 Estados cruciales en las legislativas

Ø Las fotos de la manifestación, en Eskup

Ø GALERÍA

Ø Manual para entende los comicios de mitad de mandato

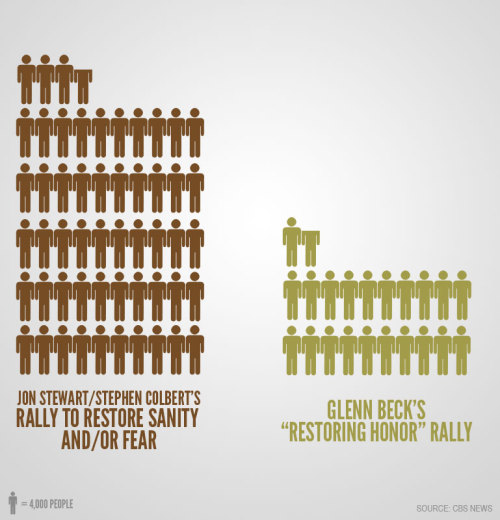

Ø Miles de personas reclaman en Washington la "recuperación de la cordura"

Ø Sigue toda la actualidad de las elecciones legislativas en Eskup

YOLANDA MONGE

Mujeres conservadoras enroladas en las filas del Tea Party siguen como modelo político a Sarah Palin

ANTONIO CAÑO

Los demócratas fijan su meta en las presidenciales de 2012 ante el previsible desastre en las legislativas - La marcha de Washington moviliza a la izquierda

"EE UU no puede perder su ventaja militar"

DAVID ALANDETE

El republicano Marco Rubio recorre Florida pidiendo el voto para las próximas elecciones del Senado de EE UU

Claves de las elecciones de 2010

ANTONIO CAÑO

Los comicios de mitad de mandato son un termómetro de la gestión presidencial

domingo, 10 de octubre de 2010

Catorce minutos de reflexión

TRIBUNA: MARIO VARGAS LLOSA

Catorce minutos de reflexión

El Nobel de Literatura relata cómo tras recibir la llamada de la Academia Sueca dudó, y mientras esperaba la confirmación desfilaron los recuerdos de una vida dedicada a las letras

MARIO VARGAS LLOSA 10/10/2010

Ese día, como todos los días desde que, hace tres semanas, llegamos a Nueva York, me levanté a las cinco de la mañana y, procurando no despertar a Patricia, me fui a la salita a leer. Era noche cerrada todavía y las luces de los rascacielos del contorno tenían la apariencia inquietante de una gigantesca bandada de cocuyos invadiendo la ciudad. Dentro de una hora más o menos comenzaría a amanecer y, si estaba despejado el cielo, las primeras luces irían iluminando el río Hudson y la esquina de Central Park con sus árboles que el otoño comienza a dorar, un lindo espectáculo que me regalan cada mañana las ventanas del departamento (vivimos en el piso cuarenta y seis).

Tenía el día planificado con toda precisión. Trabajaría un par de horas preparando la clase del próximo lunes en Princeton, en la que ilustraría el tema del punto de vista con ejemplos tomados de El reino de este mundo de Alejo Carpentier, media hora de ejercicios para la espalda, una hora de caminata en Central Park, periódicos, desayuno, ducha, y a la Public Library de New York, donde escribiría mi Piedra de Toque para EL PAÍS sobre el suicidio, tirándose del puente George Washington, en la Universidad de Rutgers, de Tylor Clementi, violinista y joven estudiante al que dos compañeros homófobos habían denunciado como gay, difundiendo en la Red un vídeo en el que aparecía besándose con un hombre.

Inmediatamente fui absorbido por la magia de El reino de este mundo y la transfiguración mítica que la prosa de Carpentier hace de los primeros intentos independentistas en Haití. El narrador omnisciente de la historia es una astuta ausencia erudita, libresca, barroca y rebuscada que narra desde muy cerca de la sensibilidad del esclavo Ti Noel, quien cree en los Grandes Loas del vodú y que los hechiceros del culto, como Mackandal, gozan del don de la licantropía, es decir, pueden transformarse en animales a voluntad. Hacía por lo menos veinte años que no la releía y su poder de persuasión seguía siendo irresistible.

De pronto advertí la presencia de Patricia en la salita. Se acercaba con el teléfono en la mano y una cara que me asustó. "Una tragedia en la familia", pensé. Cogí el aparato y escuché, entre silbidos, ecos y eructos eléctricos, una voz que hablaba en inglés. En el instante en que alcancé a distinguir las palabras Swedish Academy la comunicación se cortó. Estuvimos callados, mirándonos sin decir nada, hasta que el teléfono repicó otra vez. Ahora sí se oía bien. El caballero me dijo que era el secretario de la Academia Sueca, que me habían concedido el Premio Nobel de Literatura y que la noticia se haría pública dentro de catorce minutos. Que podía escucharla en la televisión, la radio y el Internet.

-Hay que avisar a Álvaro, Gonzalo y Morgana -dijo Patricia.

-Mejor esperemos que sea oficial -le contesté.

Y le recordé que, hacía muchos años, en Roma, nos habían contado la broma pesada que le jugaron unos amigos (o más bien enemigos) a Alberto Moravia, haciéndose pasar por funcionarios de la Academia Sueca y felicitándolo por el galardón. Él alertó a la prensa y la noticia resultó un embrollo de mal gusto.

-Si es cierto, esta casa se va a volver un loquerío -dijo Patricia-. Mejor dúchate de una vez.

Pero, en vez de hacerlo, me quedé en la salita, viendo asomar entre los rascacielos las primeras luces de la mañana neoyorquina. Pensé en la casa de la calle Ladislao Cabrera, en Cochabamba, donde pasé mi infancia, y en el libro de Neruda Veinte poemas de amor y una canción desesperada, que mi madre me había prohibido leer y que tenía escondido en su velador (el primer libro prohibido que leí). Pensé en lo mucho que le hubiera alegrado la noticia, si era cierta. Pensé en la gran nariz y la calva reluciente del abuelo Pedro, que escribía versos festivos y explicaba a la familia, cuando yo me negaba a comer: "Para el poeta la comida es prosa". Pensé en el tío Lucho, que, en ese año feliz que pasé en su casa de Piura, el último del colegio, escribiendo artículos, cuentecitos y poemas que publicaba a veces en La Industria, me animaba incansablemente a perseverar y ser un escritor, porque, acaso hablando de sí mismo, me aseguraba que no seguir la propia vocación es traicionarse y condenarse a la infelicidad. Pensé en el estreno, ese mismo año, en el Teatro Variedades de Piura, de mi obrita La huida del Inca, que mi amigo Javier Silva publicitaba a voz en cuello por las calles con una gran bocina, desde el techo de un camión, y en la bella Ruth Rojas, la Vestal de la obra, de la que yo estaba enamorado en secreto.

-Es una tontería pensar que esto puede ser una broma -dijo Patricia-. Llamemos a Álvaro, Gonzalo y Morgana de una vez.

Llamamos a Álvaro a Washington, a Gonzalo a Santo Domingo y a Morgana a Lima, y todavía faltaban siete u ocho minutos para la hora señalada. Yo pensé en Lucho Loayza y Abelardo Oquendo, los amigos de adolescencia y en la revista Literatura, de la que sacamos apenas tres números, de nuestro manifiesto contra la pena de muerte, del homenaje a César Moro, y de las feroces discusiones que a veces teníamos sobre si Borges era más importante que Sartre o éste que aquél. Yo sostenía lo último y ellos lo primero y eran ellos, por supuesto, quienes llevaban la razón. Fue entonces cuando me pusieron el apodo (que a mí me encantaba): "El sartrecillo valiente".

Pensé en el concurso de La Revue Francaise que gané el año 1957, con mi cuento El desafío, que me deparó un viaje a París, donde pasé un mes de total felicidad, viviendo en el Hotel Napoleón, en las cuatro palabras que cambié con Albert Camus y María Casares en las puertas de un teatro de los Grandes Bulevares, y mis desesperados y estériles esfuerzos para ser recibido por Sartre aunque fuera sólo un minuto para verle la cara y estrecharle la mano. Recordé mi primer año en Madrid y las dudas que tuve antes de decidirme a enviar los cuentos de Los jefes al Premio Leopoldo Alas, creado por un grupo de médicos de Barcelona, encabezado por el doctor Rocas y asesorado por el poeta Enrique Badosa, gracias a los cuales tuve la enorme alegría de ver mi primer libro impreso.

Pensé que, si la noticia era cierta, tenía que agradecer públicamente a España lo mucho que le debía, pues, sin el extraordinario apoyo de personas como Carlos Barral, Carmen Balcells y tantas otras, editores, críticos, lectores, jamás hubieran alcanzado mis libros la difusión que han tenido.

Y pensé lo increíblemente afortunado que yo he sido en la vida por seguir el consejo del tío Lucho y haber decidido, a mis veintidós años, en aquella pensión madrileña de la calle del Doctor Castelo, en algún momento de agosto de 1958, que no sería abogado sino escritor, y que, desde entonces, aunque tuviera que vivir a tres dobles y un repique, organizaría mi vida de tal manera que la mayor parte de mi tiempo y energía se volcaran en la literatura, y que sólo buscaría trabajos que me dejaran tiempo libre para escribir. Fue una decisión algo quimérica, pero me ayudó mucho, por lo menos psicológicamente, y creo que, en sus grandes rasgos, la cumplí en mis años de París, pues los trabajos en la Escuela Berlitz, la Agence France Presse y la Radio Televisión Francesa, me dejaron siempre algunas horitas del día para leer y escribir.

Y pensé en la extraña paradoja de haber recibido tantos reconocimientos, como éste (si la noticia no era una broma de mal gusto), por dedicar mi vida a un quehacer que me ha hecho gozar infinitamente, en la que cada libro ha sido una aventura llena de sorpresas, de descubrimientos, de ilusiones y de exaltación, que compensaban siempre con creces las dificultades, dolores de cabeza, depresiones y estreñimientos. Y pensé en lo maravillosa que es la vida que los hombres y las mujeres inventamos, cuando todavía andábamos en taparrabos y comiéndonos los unos a los otros, para romper las fronteras tan estrechas de la vida verdadera, y trasladarnos a otra, más rica, más intensa, más libre, a través de la ficción.

A las seis en punto de la mañana las radios, la televisión y el Internet confirmaron que la noticia era cierta. Como predijo Patricia, la casa se volvió un loquerío y desde entonces yo dejé de pensar y, casi casi, hasta de respirar.

New York, octubre de 2010

Mario Vargas Llosa en Vuelta y Letras Libres

Número 106

Vargas Llosa. La escritura de la libertad

En orden cronológico los textos publicados por Mario Vargas Llosa en las páginas de Vuelta, así como aquellos escritos acerca de su vida y obra.

Textos heréticos, de Enrique Krauze

La connaissance inutile, de Jean François

Liberalismo y política. Entrevista con Jaime Antúnez

The Half-way house of Fiction: Don Quixote and Arthurian Romance, de Edwin Williamson

Cultura de la libertad y libertad de la cultura

Civilización y fin de siglo. Conversación con José Bianco y Octavio Paz

Textos sobre Mario Vargas Llosa en Vuelta

Cartas a un novelista, reseña de Wilfrido H. Corral

La utopía arcaica. José María Argüedas y las ficciones del indigenismo, reseña de Wilfrido H. Corral

Desafíos a la libertad, reseña de Wilfrido H. Corral

Lituma en los Andes, reseña de Adolfo Castañón

La verdad de las mentiras, reseña de José Ricardo Chaves

Vargas Llosa: el hijo del mundo, por Jorge Edwards

¿Quién mató a Palomino Molero?, reseña de Fabienne Bradu

Historia de Mayta, reseña de Tulio H. Demicheli

Contra viento y marea, reseña de Tulio H. Demicheli

Entre Sartre y Camus, reseña de Armando Pereira

Entrevista con Mario Vargas Llosa, por Ignacio Solares

La guerra del fin del mundo, reseña de José de la Colina

La señorita de Tacna, reseña de Armando Pereira

Mario Vargas Llosa: Literatura y libertad

Memorables y el olvido: Brion Gysin

Vargas Llosa, el liberalismo y el Nobel

Mario Vargas Llosa: el más completo

sábado, 9 de octubre de 2010

El Derecho a la Irreverencia

Domingo 12 de Febrero de 2006

REFORMA

El Derecho a la Irreverencia

Mario Vargas Llosa

Como un editor danés no consiguió ilustradores para un libro infantil dedicado a Mahoma, Fleming Rose, editor de cultura del Jyllands Posten, importante diario de Dinamarca, sospechando que entre los artistas gráficos de su país se practicaba la autocensura, encargó a un grupo de dibujantes una serie de viñetas en las que imaginaran la figura de Mahoma como mejor les pareciera

Entre las 12 viñetas publicadas por el diario danés había dos particularmente beligerantes: una, muestra a Mahoma enturbantado con una bomba y, en otra, el profeta exhorta a una fila de terroristas a poner punto final a sus suicidios "porque ya no quedan vírgenes" en el paraíso para premiarlos. Es comprensible que el dudoso buen gusto de estas sátiras ofendiera a los creyentes de una religión que, además de ser intolerante como suelen serlo casi todas, es iconoclasta y considera un sacrilegio la representación en imagen de Mahoma, Alá y todos los profetas.

Pero nadie imaginó que la protesta contra aquellas viñetas satíricas alcanzaría las proporciones que ha tenido en todo el mundo islámico: boicot a los productos daneses y noruegos (un diario de Oslo publicó también las caricaturas), quema, asalto y destrucción de Embajadas y Consulados de aquellos dos países en Siria, Líbano, Gaza, y manifestaciones multitudinarias en todas las grandes ciudades de países musulmanes en las que se quemaban y pisoteaban banderas y amenazaban y agredían a turistas sospechosos de ser nórdicos o, simplemente, occidentales.

Además, la exigencia por parte de Gobiernos como los de Arabia Saudí, Irán, Libia y Paquistán de que el Gobierno danés presente excusas y sancione a los autores y editores de las viñetas incriminadas. (¿Azotándolos en una plaza pública? ¿Cortándoles las manos blasfemas? ¿O sólo metiéndolos a la cárcel?).

Toda esta movilización y violencia de las turbas ha sido orquestada, de El Cairo a Damasco y de Yemen a Indonesia, por una campaña mediática en que, de manera sistemática, se presenta lo ocurrido como un complot, una vasta conspiración del Occidente racista e imperialista para destruir al Islam.

A diferencia de lo ocurrido con Salman Rushdie y su novela "Los versos satánicos", escándalo que surgió de manera más o menos espontánea, en este caso es casi seguro que la publicación de las viñetas hubiera pasado desapercibida fuera de Oslo y Copenhague, si los líderes religiosos musulmanes de Dinamarca no hubieran exigido, primero, excusas públicas del Gobierno y del periódico, y cuando éstos se negaron -recordando que en un país democrático el Gobierno no puede censurar la prensa, y que para dirimir y sancionar cuestiones de libelo están los tribunales- recorriendo las capitales principales de los países musulmanes y pidiendo a los Gobiernos y a los clérigos solidaridad para vengar la afrenta.

La obtuvieron, por supuesto, y todas las organizaciones islámicas fundamentalistas hicieron causa común con la campaña.

¿Hay en el mundo musulmán sectores suficientemente sensatos para medir la desproporción flagrante entre las viñetas y la casi declaración de Yihad o Guerra Santa contra Occidente desatada a raíz de aquellas caricaturas?

Desde luego que los hay y la mejor y la más valerosa prueba de ello la dio, en Ammán, el musulmán Yihad Momani, editor del semanario jordano Shihan, que se atrevió a reproducir tres de las viñetas blasfemas para mostrar a sus compatriotas lo excesivo de la reacción contra lo que, al fin y al cabo, no eran más que unas figurillas de estúpido mal gusto.

¿Qué le ocurrió a este temerario? Fue destituido en el acto, los ejemplares de Shihan retirados del mercado y la empresa hizo pública la promesa de "castigar a todos quienes estuvieran envueltos en esta acción irresponsable y vergonzosa".

Dicho sea de paso, algo semejante ocurrió en Francia, donde el dueño de France Soir despidió en el acto a Jacques Lefranc, director del diario, por haber publicado las 12 caricaturas en solidaridad con sus colegas del Jyllands Posten.

Nunca he dudado de que en los países musulmanes hay vastos sectores, y sin duda mayoritarios, que no comparten la visión guerrera y fanática de la fe que está detrás de actitudes tan manifiestamente criminales como la de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa -es un ejemplo, porque las hay aun peores- que, a raíz de este asunto, amenazaron con asesinar a todo ciudadano francés, danés y noruego si no se clausuraban de inmediato en Gaza los Consulados de esos tres países.

En Nablusa, la misma organización dio un plazo de 72 horas a los ciudadanos de Francia, Dinamarca y Noruega para que abandonaran la ciudad so pena de ser secuestrados.

Frente a la tiranía de los fusiles y las bombas y la convicción de que todo el que no ajuste su conducta milimétricamente a lo estipulado por el Corán puede ser castigado de manera implacable, es comprensible que esos sectores moderados guarden silencio, repriman su rechazo o indignación frente a la barbarie que los rodea y parezcan consentir y plegarse a las minorías fanáticas.

¿Puede llegar a ocurrir lo mismo algún día en la Europa de Voltaire, la de las luces, la que instauró como un principio básico de la civilización el derecho de crítica, de irreverencia, no sólo ante los Gobiernos, también ante los dioses, la libertad de expresión y la convivencia de diversos credos, costumbres e ideas en una sociedad abierta?

Vale la pena preguntárselo, porque, a raíz del escándalo de las viñetas blasfemas, una buena parte de la Europa que disfruta de esa cultura de la libertad ha mostrado una prudencia o desgano en la defensa de lo mejor que tiene y que ha legado al mundo, que parecería que el poder de intimidación del extremismo islamista comienza también a tener efectos estupefacientes en el corazón mismo de la cuna de la democracia.

Hasta el momento en que escribo estas páginas, con la excepción de los Gobiernos de Francia y del Reino Unido, ningún otro Gobierno europeo ha mostrado de manera inequívoca su solidaridad con Dinamarca.

El Primer Ministro danés Rasmussen ha rechazado las amenazas y los chantajes de los Gobiernos musulmanes que quisieran ver introducidas en Dinamarca las prácticas intimidatorias, censoras y brutales con que ellos suelen manipular a sus medios de información.

Pero su orfandad en el seno de la Unión Europea ha sido patética y ello lo llevó, al final, a hacer un pequeño gesto, igual que el director del diario Jyllands Posten, pidiendo disculpas a quienes hubieran podido verse ofendidos en sus creencias por las viñetas.

Gesto perfectamente inútil, por lo demás, porque los Gobiernos de las dictaduras y satrapías que protestan no quieren excusas, sino que el escándalo y las movilizaciones contra "el complot" duren lo más posible, pues así distraen con un enemigo exterior a las desdichadas masas a las que mantienen en el hambre, la explotación y la ignorancia.

Por lo menos una docena de diarios europeos reprodujo las viñetas para hacer pública su adhesión a los principios de la libertad de expresión y en solidaridad con el Jyllands Posten, y Le Monde, por su parte, encargó a su dibujante estrella una caricatura de Mahoma que, además, era una acerada crítica a la campaña oscurantista del extremismo islamista contra la libertad de prensa.

¡Bravo por esos valientes! Pero, qué poquitos son, en una Europa donde millares de publicaciones de todas las tendencias gozan del privilegio de poder opinar y criticar lo que les parece sin otras limitaciones que las que fija el código penal.

Curiosamente, los diarios que han corrido el riesgo de reproducir las viñetas son casi todos de centro o de centro derecha (como Die Welt, en Alemania, La Stampa y Corriere della Sera, en Italia, Abc y El Periódico de Catalunya, en España, La Tribune de Genève, y De Telegraph de Holanda, entre otros), en tanto que con escasísimas excepciones, como la de De Volkskrant de Ámsterdam, la prensa de izquierda ha mostrado una extraordinaria prudencia, al igual que los llamados intelectuales progresistas, que, con las admirables pero mínimas excepciones consabidas -entre ellos, el primero, por supuesto, André Glucksmann- no parecen haberse enterado siquiera de lo que está ocurriendo.

Ojalá este mutismo se debiera sólo a la humana y respetable cobardía.

Es muy legítimo no querer terminar como el cineasta holandés Theo van Gogh, asesinado por un fanático musulmán por ofender al Islam ejerciendo su derecho a pensar sin orejeras.

Pero creo que la razón profunda es más grave y que buena parte del silencio de cierta izquierda ante este asunto se debe a que tiene serias dudas sobre cuál es la opción políticamente correcta en este caso.

¿Echarle la culpa de todo al pasado colonialista y racista del Occidente que por su política de humillación y saqueo de los países musulmanes creó el resentimiento y el odio que hoy se vuelven contra él? ¿Defender las actitudes de los extremistas musulmanes en nombre del multiculturalismo? ¿Demostrar, acogotando la sindéresis, que detrás de todo esto están las torvas garras de los Estados Unidos? ¿O, mejor, evitar pringarse en un asunto tan especioso y replegarse una vez más en lo seguro, lanzando las valientes arengas contra la guerra de Iraq y la avidez de la Casa Blanca para apropiarse del codiciable oro negro del ocupado Iraq y del pobre Irán que se ve obligado a armarse de armas atómicas para no verse engullido por las trasnacionales?

Cuando uno piensa que la izquierda estuvo en Europa en la vanguardia de la lucha por conseguir aquella libertad de expresión y de crítica que hoy día está cuestionada por el fanatismo y la compara con la de nuestros días, dan ganas de llorar.

De la mano de la "izquierda boba"

20-ene-2006

De la mano de la "izquierda boba"

Asoma en la región un nuevo racismo: indios contra blancos

Con Evo Morales, Ollanta Humala y Hugo Chávez, la raza se vuelve ideología

LONDRES.– La gira por Europa de Evo Morales, presidente electo de Bolivia, que pasado mañana asumirá la primera magistratura de su país, ha sido un gran éxito mediático.

Su atuendo y apariencia, que parecían programados por un genial asesor de imagen –no altiplánico sino neoyorquino–, han hecho las delicias de la prensa y elevado el entusiasmo de la “izquierda boba” a extremos orgásmicos.

Pronostico que el peinado estilo “fraile campanero” del nuevo mandatario boliviano, sus pulóveres rayados con todos los colores del arco iris, las casacas de cuero raídas, los vaqueros arrugados y los zapatones de minero se convertirán pronto en el nuevo signo de distinción vestuaria de la progresía occidental.

Excelente noticia para los criadores de auquénidos bolivianos y peruanos y para los fabricantes de pulóveres de alpaca, llama o vicuñas de los países andinos, que así verán incrementarse sus exportaciones.

Lo que más han destacado periodistas y políticos occidentales es que Evo Morales es el primer indígena que llega a ocupar la presidencia de Bolivia, con lo cual se corrige una injusticia discriminadora y racista de cinco siglos, cometida por la ínfima minoría blanca contra los millones de indios aymaras y quechuas bolivianos.

Aquella afirmación es una flagrante inexactitud histórica, pues por la presidencia de Bolivia ha pasado un buen número de bolivianos del más humilde origen, generalmente espadones que habiendo comenzado como soldados rasos escalaron posiciones en el ejército hasta encaramarse en el poder mediante un cuartelazo, peste endémica de la que Bolivia no consiguió librarse sino en la segunda mitad del siglo XX. Para los racistas interesados en este género de estadísticas, les recomiendo leer Los caudillos bárbaros, un espléndido ensayo sobre los dictadorzuelos que se sucedieron en la presidencia de Bolivia en el siglo XIX que escribió Alcides Arguedas, historiador y prosista de mucha garra, aunque demasiado afrancesado y pesimista para el paladar contemporáneo.

No hace muchos años, parecía un axioma que el racismo era una tara peligrosa, que debía ser combatida sin contemplaciones, porque las ideas de raza pura, o de razas superiores e inferiores, habían mostrado con el nazismo las apocalípticas consecuencias que esos estereotipos ideológicos podían provocar. Pero, de un tiempo a esta parte y gracias a personajes como el venezolano Hugo Chávez, el boliviano Evo Morales y la familia Humala en el Perú, el racismo cobra de pronto protagonismo y respetabilidad y, fomentado y bendecido por un sector irresponsable de la izquierda, se convierte en un valor, en un factor que sirve para determinar la bondad y la maldad de las personas, es decir, su corrección o incorrección política.

Plantear el problema latinoamericano en términos raciales como hacen aquellos demagogos es una irresponsabilidad insensata. Equivale a querer reemplazar los estúpidos e interesados prejuicios de ciertos latinoamericanos que se creen blancos contra los indios, por otros, igualmente absurdos, de los indios contra los blancos. En el Perú, don Isaac Humala, padre de dos candidatos presidenciales en las elecciones del próximo abril -y uno de ellos, el teniente coronel Ollanta, con posibilidades de ser elegido- ha explicado la organización de la sociedad peruana, de acuerdo a la raza, que le gustaría que cualquiera de sus retoños que llegara al gobierno pusiera en práctica: el Perú sería un país donde sólo los "cobrizos andinos" gozarían de LA NACIONalidad; el resto -blancos, negros, amarillos- serían sólo "ciudadanos" a los que se les reconocerían algunos derechos.

Si un "blanco" latinoamericano hubiera hecho una propuesta semejante, hubiera sido crucificado, con toda razón, por la ira universal. Pero como quien la formula es un supuesto indio, ello sólo ha merecido algunas discretas ironías o una silenciosa aprobación.

Llamo a don Isaac Humala un "supuesto" indio, porque, en verdad, eso es lo que han dictaminado que es sus paisanos del pueblecito ayacuchano de donde la familia Humala salió para trasladarse a Lima. Una socióloga fue recientemente a husmear los antecedentes andinos de los Humala en aquel lugar, y descubrió que los campesinos los consideraban los mistis locales, es decir, los "blancos", porque tenían propiedades, ganados, y eran, cómo no, explotadores de indios.

Tampoco el señor Evo Morales es un indio, propiamente hablando, aunque naciera en una familia indígena muy pobre y fuera de niño pastor de llamas. Basta oírlo hablar su buen castellano de erres rotundas y sibilantes eses serranas, su astuta modestia ("me asusta un poco, señores, verme rodeado de tantos periodistas; ustedes perdonen"), sus estudiadas y sabias ambigüedades ("el capitalismo europeo es bueno, pues, pero el de los Estados Unidos no lo es") para saber que don Evo es el emblemático criollo latinoamericano, vivo como una ardilla, trepador y latero, y con una vasta experiencia de manipulador de hombres y mujeres, adquirida en su larga trayectoria de dirigente cocalero y miembro de la aristocracia sindical.

Cualquiera que no sea ciego y obtuso advierte, de entrada, en América latina, que, más que raciales, las nociones de "indio" y "blanco" (o "negro" o "amarillo") son culturales, y que están impregnadas de un contenido económico y social. Un latinoamericano se blanquea a medida que se enriquece o adquiere poder, en tanto que un pobre se cholea o indianiza a medida que desciende en la pirámide social. Lo que indica que el prejuicio racial -que, sin duda, existe y ha causado y causa todavía tremendas injusticias- es también, y acaso sobre todo, un prejuicio social y económico de los sectores favorecidos y privilegiados contra los explotados y marginados.

América latina es cada vez más, por fortuna, un continente mestizo, culturalmente hablando. Este mestizaje ha sido mucho más lento en los países andinos, desde luego, que, digamos, en México o en Paraguay, pero ha avanzado de todos modos al extremo de que hablar de "indios puros" o "blancos puros" es una falacia. Esa pureza racial, si es que existe, está confinada en minorías tan insignificantes que no entran siquiera en las estadísticas (En el Perú, los únicos indios "puros" serían, según los biólogos, el puñadito de urus del Titicaca.)

En todo caso, por una razón elemental de justicia y de igualdad, los prejuicios raciales deben ser erradicados como una fuente abyecta de discriminación y de violencia. Todos, sin excepción, los de blancos contra indios y los de indios contra blancos, negros o amarillos. Es extraordinario que haya que recordarlo todavía y, sobre todo, que haya que recordárselo a esa izquierda que, arreada por gentes como el comandante Hugo Chávez, el cocalero Evo Morales o el doctor Isaac Humala están dando derecho de ciudad a formas renovadas de racismo.

No sólo la raza se vuelve un concepto ideológico presentable en estos tiempos aberrantes. También el militarismo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de hacer el elogio más exaltado del general Juan Velasco Alvarado, el dictador que gobernó el Perú entre 1968 y 1975, cuya política, ha dicho, continuará en el Perú su protegido, el comandante Ollanta Humala, si ganase las elecciones.

El general Velasco Alvarado derribó mediante un golpe de Estado el gobierno democrático de Fernando Belaunde Terry e instauró una dictadura militar de izquierda que expropió todos los medios de comunicación y puso los canales de televisión y los periódicos en manos de una camarilla de mercenarios reclutados en las sentinas de la izquierda. Nacionalizó las tierras y buena parte de las industrias, encarceló y deportó a opositores y puso fin a toda forma de crítica y oposición política. Su desastrosa política económica hundió al Perú en una crisis atroz que golpeó, sobre todo, a los sectores más humildes, obreros, campesinos y marginados, y el país todavía no se recupera del todo de aquella catástrofe que el general Velasco y su mafia castrense causaron al Perú. Ese es el modelo que el comandante Chávez y su discípulo el comandante Humala quisieran -con la complicidad de los electores obnubilados- ver reinstaurado en el Perú y en América latina.

Además de racistas y militaristas, estos nuevos caudillos bárbaros se jactan de ser nacionalistas. No podía ser de otra manera. El nacionalismo es la cultura de los incultos, una entelequia ideológica construida de manera tan obtusa y primaria como el racismo (y su correlato inevitable), que hace de la pertenencia a una abstracción colectivista -la nación- el valor supremo y la credencial privilegiada de un individuo.

Si hay un continente donde el nacionalismo ha hecho estragos es América latina. Esa fue la ideología en que vistieron sus atropellos y exacciones todos los caudillos que nos desangraron en guerras internas o externas, el pretexto que sirvió para dilapidar recursos en armamentos (lo que permitía las grandes corrupciones) y el obstáculo principal para la integración económica y política de los países latinoamericanos.

Parece mentira que, con todo lo que hemos vivido, haya todavía una izquierda en América latina que resucite a estos monstruos -la raza, la bota y el nacionalismo- como una panacea para nuestros problemas.

Es verdad que hay otra izquierda, más responsable y más moderna -la representada por un Ricardo Lagos, un Tabaré Vásquez o un Lula da Silva- que se distingue nítidamente de la que encarnan esos anacronismos vivientes que son Hugo Chávez, Evo Morales y el clan de los Humala. Pero, por desgracia, es mucho menos influyente que la que propaga por todo el continente el presidente venezolano con su verborrea y sus petrodólares.

Por Mario Vargas Llosa

Para LA NACION

Link corto: http://www.lanacion.com.ar/773706

Confesiones de un Liberal...

Discurso pronunciado al recibir el premio Irving Kristol,

que otorga anualmente el Instituto American Enterprise a las

personalidades que contribuyen a defender la democracia en el mundo.

Mario Vargas Llosa

Estoy especialmente reconocido a quienes me han otorgado este premio

porque, según sus considerandos, se me confiere no sólo por mi obra

literaria sino también por mis ideas y tomas de posición política. Eso

es, créanme ustedes, toda una novedad. En el mundo en el que yo me

muevo más, América Latina y España, lo usual es que, cuando alguien o

alguna institución elogia mis novelas o mis ensayos literarios, se

apresure inmediatamente a añadir "pese a que discrepe de", "aunque no

siempre coincida con", o "esto no significa que acepte las cosas que

él (yo) critica o defiende en el ámbito político". Acostumbrado a esta

partenogénesis de mí, me siento, ahora, feliz, reintegrado a la

totalidad de mi persona, gracias al Premio Irving Kristol que, en vez

de practicar conmigo aquella esquizofrenia, me identifica como un solo

ser, el hombre que escribe y el que piensa y en el que, me gustaría

creer, ambas cosas son una sola e irrompible realidad.

Pero, ahora, para ser honesto con ustedes y responder de algún

modo a la generosidad de la American Enterprise Institute y al Premio

Irving Kristol, siento la obligación de explicar mi posición política

con cierto detalle. No es nada fácil. Me temo que no baste afirmar que

soy —sería más prudente decir "creo que soy"— un liberal. La primera

complicación surge con esta palabra. Como ustedes saben muy bien,

"liberal" quiere decir cosas diferentes y antagónicas, según quién la

dice y dónde se dice. Por ejemplo, mi añorada abuelita Carmen decía

que un señor era un liberal cuando se trataba de un caballero de

costumbres disolutas que, además de no ir a misa, hablaba mal de los

curas. Para ella, la encarnación prototípica del "liberal" era un

legendario antepasado mío que, un buen día, en mi ciudad natal,

Arequipa, dijo a su mujer que iba a comprar un periódico a la Plaza de

Armas y no regresó más a su casa. La familia sólo volvió a saber de él

treinta años más tarde, cuando el caballero prófugo murió en París.

"¿Y a qué se fugó a París ese tío liberal, abuelita?" "A qué iba a

ser, hijito. ¡A corromperse!" No sería extraño que aquella historia

fuera el origen remoto de mi liberalismo y mi pasión por la cultura

francesa.

Aquí, en Estados Unidos, y en general en el mundo anglosajón, la

palabra liberal tiene resonancias de izquierda y se identifica a veces

con socialista y radical. En América Latina y en España, donde la

palabra liberal nació en el siglo XIX para designar a los rebeldes que

luchaban contra las tropas de ocupación napeolónicas, en cambio, a mí

me dicen liberal —o, lo que es más grave, neoliberal— para exorcizarme

o descalificarme, porque la perversión política de nuestra semántica

ha mutado el significado originario del vocablo —amante de la

libertad, persona que se alza contra la opresión— reemplazándolo por

la de conservador y reaccionario, es decir, algo que en boca de un

progresista quiere decir cómplice de toda la explotación y las

injusticias de que son víctimas los pobres del mundo.

Ahora bien, para complicar más las cosas, ni siquiera entre los

propios liberales hay un acuerdo riguroso sobre lo que entendemos por

aquello que decimos y queremos ser. Todos quienes han tenido ocasión

de asistir a una conferencia o congreso de liberales saben que estas

reuniones suelen ser muy divertidas, porque en ellas las discrepancias

prevalecen sobre las coincidencias y porque, como ocurría con los

trotskistas cuando todavía existían, cada liberal es, en sí mismo,

potencialmente, una herejía y una secta.

Como el liberalismo no es una ideología, es decir, una religión

laica y dogmática, sino una doctrina abierta que evoluciona y se

pliega a la realidad en vez de tratar de forzar a la realidad a

plegarse a ella, hay, entre los liberales, tendencias diversas y

discrepancias profundas. Respecto a la religión, por ejemplo, o a los

matrimonios gay, o al aborto, y así, los liberales que, como yo, somos

agnósticos, partidarios de separar a la iglesia del Estado, y

defendemos la descriminalización del aborto y el matrimonio

homosexual, somos a veces criticados con dureza por otros liberales,

que piensan en estos asuntos lo contrario que nosotros.

Estas discrepancias son sanas y provechosas, porque no violentan los

presupuestos básicos del liberalismo, que son la democracia política,

la economía de mercado y la defensa del individuo frente al Estado.

Hay liberales, por ejemplo, que creen que la economía es el

ámbito donde se resuelven todos los problemas y que el mercado libre

es la panacea que soluciona desde la pobreza hasta el desempleo, la

marginalidad y la exclusión social. Esos liberales, verdaderos

logaritmos vivientes, han hecho a veces más daño a la causa de la

libertad que los propios marxistas, los primeros propagadores de esa

absurda tesis según la cual la economía es el motor de la historia de

las naciones y el fundamento de la civilización. No es verdad. Lo que

diferencia a la civilización de la barbarie son las ideas, la cultura,

antes que la economía y ésta, por sí sola, sin el sustento de aquélla,

puede producir sobre el papel óptimos resultados, pero no da sentido a

la vida de las gentes, ni les ofrece razones para resistir la

adversidad y sentirse solidarios y compasivos, ni las hace vivir en un

entorno impregnado de humanidad. Es la cultura, un cuerpo de ideas,

creencias y costumbres compartidas —entre las que, desde luego, puede

incluirse la religión— la que da calor y vivifica la democracia y la

que permite que la economía de mercado, con su carácter competitivo y

su fría matemática de premios para el éxito y castigos para el

fracaso, no degenere en una darwiniana batalla en la que —la frase es

de Isaiah Berlin— "los lobos se coman a todos los corderos". El

mercado libre es el mejor mecanismo que existe para producir riqueza

y, bien complementado con otras instituciones y usos de la cultura

democrática, dispara el progreso material de una nación a los

vertiginosos adelantos que sabemos. Pero es, también, un mecanismo

implacable, que sin esa dimensión espiritual e intelectual que

representa la cultura, puede reducir la vida a una feroz y egoísta

lucha en la que sólo sobrevivirían los más fuertes.

Pues bien, el liberal que yo trato de ser, cree que la libertad

es el valor supremo, ya que gracias a la libertad la humanidad ha

podido progresar desde la caverna primitiva hasta el viaje a las

estrellas y la revolución informática, desde las formas de asociación

colectivista y despótica, hasta la democracia representativa. Los

fundamentos de la libertad son la propiedad privada y el Estado de

Derecho, el sistema que garantiza las menores formas de injusticia,

que produce mayor progreso material y cultural, que más ataja la

violencia y el que respeta más los derechos humanos. Para esa

concepción del liberalismo, la libertad es una sola y la libertad

política y la libertad económica son inseparables, como el anverso y

el reverso de una medalla. Por no haberlo entendido así, han fracasado

tantas veces los intentos democráticos en América Latina. Porque las

democracias que comenzaban a alborear luego de las dictaduras,

respetaban la libertad política pero rechazaban la libertad económica,

lo que, inevitablemente, producía más pobreza, ineficiencia y

corrupción, o porque se instalaban gobiernos autoritarios, convencidos

de que sólo un régimen de mano dura y represora podía garantizar el

funcionamiento del mercado libre. Ésta es una peligrosa falacia. Nunca

ha sido así y por eso todas las dictaduras latinoamericanas

"desarrollistas" fracasaron, porque no hay economía libre que funcione

sin un sistema judicial independiente y eficiente, ni reformas que

tengan éxito si se emprenden sin la fiscalización y la crítica que

sólo la democracia permite. Quienes creían que el general Pinochet era

la excepción a la regla, porque su régimen obtuvo algunos éxitos

económicos, descubren ahora, con las revelaciones sobre sus asesinados

y torturados, cuentas secretas y sus millones de dólares en el

extranjero, que el dictador chileno era, igual que todos sus

congéneres latinoamericanos, un asesino y un ladrón.

Democracia política y mercados libres son dos fundamentos

capitales de una postura liberal. Pero, formuladas así, estas dos

expresiones tienen algo de abstracto y algebraico, que las deshumaniza

y aleja de la experiencia de las gentes comunes y corrientes. El

liberalismo es más, mucho más que eso. Básicamente, es tolerancia y

respeto a los demás, y, principalmente, a quien piensa distinto de

nosotros, practica otras costumbres y adora otro dios o es un

incrédulo. Aceptar esa coexistencia con el que es distinto ha sido el

paso más extraordinario dado por los seres humanos en el camino de la

civilización, una actitud o disposición que precedió a la democracia y

la hizo posible, y contribuyó más que ningún descubrimiento científico

o sistema filosófico a atenuar la violencia y el instinto de dominio y

de muerte en las relaciones humanas. Y lo que despertó esa

desconfianza natural hacia el poder, hacia todos los poderes, que es

en los liberales algo así como nuestra segunda naturaleza.

No se puede prescindir del poder, claro está, salvo en las

hermosas utopías de los anarquistas. Pero sí se puede frenarlo y

contrapesarlo para que no se exceda, usurpe funciones que no le

competen y arrolle al individuo, ese personaje al que los liberales

consideramos la piedra miliar de la sociedad y cuyos derechos deben

ser respetados y garantizados porque, si ellos se ven vulnerados,

inevitablemente se desencadena una serie multiplicada y creciente de

abusos que, como las ondas concéntricas, arrasan con la idea misma de

la justicia social.

La defensa del individuo es conse cuencia natural de considerar a

la libertad el valor individual y social por excelencia. Pues la

libertad se mide en el seno de una sociedad por el margen de autonomía

de que dispone el ciudadano para organizar su vida y realizar sus

expectativas sin interferencias injustas, es decir, por aquella

"libertad negativa" como la llamó Isaiah Berlin en un célebre ensayo.

El colectivismo, inevitable en los primeros tiempos de la historia,

cuando el individuo era sólo una parte de la tribu, que dependía del

todo social para sobrevivir, fue declinando a medida que el progreso

material e intelectual permitían al hombre dominar la naturaleza,

vencer el miedo al trueno, a la fiera, a lo desconocido, y al otro, al

que tenía otro color de piel, otra lengua y otras costumbres. Pero el

colectivismo ha sobrevivido a lo largo de la historia, en esas

doctrinas e ideologías que pretenden convertir la pertenencia de un

individuo a una determinada colectividad en el valor supremo, la raza,

por ejemplo, la clase social, la religión, o la nación. Todas esas

doctrinas colectivistas —el nazismo, el fascismo, los integrismos

religiosos, el comunismo—, son por eso los enemigos naturales de la

libertad, y los más enconados adversarios de los liberales. En cada

época, esa tara atávica, el colectivismo, asoma su horrible cara y

amenaza con destruir la civilización y retrocedernos a la barbarie.

Ayer se llamó fascismo y comunismo, hoy se llama nacionalismo y

fundamentalismo religioso.

Un gran pensador liberal, Ludwig von Mises, fue siempre opuesto a

la existencia de partidos liberales, porque, a su juicio, estas

formaciones políticas, al pretender monopolizar el liberalismo, lo

desnaturalizaban, encasillándolo en los moldes estrechos de las luchas

partidarias por llegar al poder. Según él, la filosofía liberal debe

ser, más bien, una cultura general, compartida por todas las

corrientes y movimientos políticos que coexisten en una sociedad

abierta y sostienen la democracia, un pensamiento que irrigue por

igual a socialcristianos, radicales, socialdemócratas, conservadores y

socialistas democráticos. Hay mucho de verdad en esta teoría. Y así,

en nuestro tiempo hemos visto el caso de gobiernos conservadores, como

los de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y José María Aznar, que

impulsaron reformas profundamente liberales, en tanto que, en nuestros

días, corresponde más bien a dirigentes nominalmente socialistas, como

Tony Blair en el Reino Unido y Ricardo Lagos, en Chile, llevar a cabo

unas políticas económicas y sociales que sólo se pueden calificar de

liberales.

Aunque la palabra "liberal" sigue siendo todavía una mala palabra

de la que todo latinoamericano políticamente correcto tiene la

obligación de abominar, lo cierto es que, de un tiempo a esta parte,

ideas y actitudes básicamente liberales han comenzado también a

contaminar tanto a la derecha como a la izquierda en el continente de

las ilusiones perdidas. No otra es la razón de que, en estos últimos

años, pese a las crisis económicas, a la corrupción, al fracaso de

tantos gobiernos para satisfacer las expectativas puestas en ellos,

las democracias que tenemos en América Latina no se hayan desplomado

ni sido reemplazadas por dictaduras militares. Desde luego, todavía

está allí, en Cuba, ese fósil autoritario, Fidel Castro, quien ha

conseguido ya, en los 46 años que lleva esclavizando a su país, ser el

dictador más longevo de la historia de América Latina. Y la desdichada

Venezuela padece ahora a un impresentable aspirante a ser un Fidel

castro con minúsculas, el comandante Hugo Chávez. Pero ésas son dos

excepciones en un continente en el que, vale la pena subrayarlo, nunca

en el pasado hubo tantos gobiernos civiles, nacidos de elecciones más

o menos libres, como ahora. Y hay casos interesantes y alentadores,

como el de Lula, en el Brasil, quien, antes de ser elegido Presidente,

predicaba una doctrina populista, el nacionalismo económico y la

hostilidad tradicional de la izquierda hacia el mercado, y es, ahora,

un practicante de la disciplina fiscal, un promotor de las inversiones

extranjeras, de la empresa privada y de la globalización, aunque se

equivoca al oponerse al ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas

(Free Trade Area of the Americas). En Argentina, aunque con una

retórica más encendida y llena a veces de bravatas, el Presidente

Kirchner está siguiendo sus pasos, afortunadamente, aunque a veces

parezca hacerlo a regañadientes y dé algún tropezón. Y, asimismo, hay

indicios de que el gobierno que asumirá el poder próximamente en

Uruguay, presidido por el doctor Tabaré Vázquez, se dispone, en

política económica, a seguir el ejemplo de Lula en vez de la vieja

receta estatista y centralista que tantos estragos ha causado en

nuestro continente. Incluso, esa izquierda no ha querido dar marcha

atrás en la privatización de las pensiones —que han llevado a cabo

hasta el momento once países latinoamericanos—, en tanto que la

izquierda de Estados Unidos, más atrasada, se opone a privatizar aquí

el Social Security. Son síntomas positivos de una cierta modernización

de una izquierda que, sin reconocerlo, va admitiendo que el camino del

progreso económico y de la justicia social, pasa por la democracia y

por el mercado, como hemos sostenido los liberales siempre, predicando

en el vacío durante tanto tiempo. Si en los hechos, la izquierda

latinoamericana comienza a hacer en la práctica una política liberal,

aunque la disfrace con una retórica que la niega, en buena hora: es un

paso adelante y significa que hay esperanzas de que América Latina

deje por fin, atrás, el lastre del subdesarrollo y de las dictaduras.

Es un progreso, como lo es la aparición de una derecha civilizada que

ya no piense que la solución de los problemas está en tocar las

puertas de los cuarteles, sino en aceptar el sufragio, las

instituciones democráticas y hacerlas funcionar.

Otro síntoma positivo, en el panorama tan cargado de sombras de

la América Latina de nuestros días, es el hecho de que el viejo

sentimiento antinorteamericano que alentaba en el continente, ha

disminuido considerablemente. La verdad es que el

antinorteamericanismo es hoy día más fuerte en países como España y

Francia, que en México o en el Perú. De hecho, la guerra en Iraq, por

ejemplo, ha movilizado en Europa a vastos sectores de casi todo el

espectro político, cuyo único denominador común parecía ser, no el

amor por la paz, sino el rencor o el odio hacia los Estados Unidos. En

América Latina, esa movilización ha sido marginal y prácticamente

confinada a los sectores más irreductibles de la ultra izquierda. El

cambio de actitud hacia Estados Unidos obedece a dos razones, una

pragmática y otra principista. Los latinoamericanos que no han perdido

el sentido común entienden que, por razones geográficas, económicas y

políticas, una relación de intercambios comerciales fluida y robusta

con los Estados Unidos es indispensable para nuestro desarrollo. Y,

del otro lado, el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en el

pasado, la política exterior norteamericana, en vez de apoyar a las

dictaduras, mantenga ahora una línea constante de sostén a las

democracias y de rechazo a los intentos autoritarios, ha contribuido

mucho a reducir la desconfianza y hostilidad de los sectores

democráticos de América Latina hacia el poderoso vecino del Norte.

Este acercamiento y colaboración son indispensables, en efecto, para

que América Latina pueda quemar etapas en su lucha contra la pobreza y

el atraso.

El liberal que les habla se ha visto con frecuencia en los

últimos años enfrascado en polémicas, defendiendo una imagen real de

los Estados Unidos que la pasión y los prejuicios políticos deforman a

veces hasta la caricatura. El problema que tenemos quienes intentamos

combatir estos estereotipos es que ningún país produce tantos

materiales artísticos e intelectuales antiestadounidenses como el

propio Estados Unidos —el país natal, no lo olvidemos de Michael

Moore, Oliver Stone y Noam Chomsky—, al extremo de que a veces uno se

pregunta si el antinorteamericanismo no será uno de esos astutos

productos de exportación, manufacturados por la CIA, de que el

imperialismo se vale para tener ideológicamente manipuladas a las

muchedumbres tercermundistas. Antes, el antiamericanismo era popular

sobre todo en América Latina, pero ahora ocurre más en ciertos países

europeos, sobre todo aquellos que se aferran a un pasado que se fue, y

se resisten a aceptar la globalización y la interdependencia de las

naciones en un mundo en el que las fronteras, antes sólidas e

inexpugnables, se van volviendo porosas y desvaneciendo poco a poco.

Desde luego, no todo lo que ocurre en Estados Unidos me gusta, ni

muchos menos. Por ejemplo, lamento que todavía haya muchos estados

donde se aplique esa aberración que es la pena de muerte y un buen

número de cosas más, como que, en la lucha contra las drogas, se

privilegie la represión sobre la persuasión, pese a las lecciones de

la llamada Ley Seca (The Prohibition). Pero, hechas las sumas y las

restas, creo que, entre las democracias del mundo, la de Estados

Unidos es la más abierta y funcional, la que tiene mayor capacidad

autocrítica, y la que, por eso mismo, se renueva y actualiza más

rápido en función de los desafíos y necesidades de la cambiante

circunstancia histórica. Es una democracia en la que yo admiro sobre

todo aquello que el profesor Samuel Huntington teme: esa formidable

mezcolanza de razas, culturas, tradiciones, costumbres, que aquí

consiguen convivir sin entrematarse, gracias a esa igualdad ante la

ley y a la flexibilidad del sistema para dar cabida en su seno a la

diversidad, dentro del denominador común del respeto a la ley y a los

otros.

La presencia, en Estados Unidos, de unos cuarenta millones de

ciudadanos de origen latinoamericano, desde mi punto de vista, no

atenta contra la cohesión social ni la integridad de la nación; más

bien, la refuerza añadiéndole una corriente cultural y vital de gran

empuje, donde la familia es sagrada, que, con su voluntad de

superación, su capacidad de trabajo y deseo de triunfar, esta sociedad

abierta aprovechará exitosamente. Sin renunciar a sus orígenes, esta

comunidad se va integrando con lealtad y con amor a su nueva patria y

va forjando un vínculo creciente entre las dos Américas. Esto es algo

de lo que puedo testimoniar casi en primera persona. Mis padres,

cuando ya habían dejado de ser jóvenes, fueron dos de esos millones de

latinoamericanos que, buscando las oportunidades que no les ofrecía su

país, emigraron a los Estados Unidos. Durante cerca de veinticinco

años vivieron en Los Ángeles, ganándose la vida con sus manos, algo

que no habían tenido que hacer nunca en el Perú. Mi madre trabajó

muchos años como obrera, en una fábrica textil llena de mexicanos y

centroamericanos, entre los que hizo excelentes amigos. Cuando mi

padre falleció, yo creí que ella volvería al Perú, como yo se lo

pedía. Pero, por el contrario, decidió quedarse aquí, viviendo sola e

incluso pidió y obtuvo la nacionalidad estadounidense, algo que mi

padre nunca quiso hacer. Más tarde, cuando ya los achaques de la vejez

la hicieron retornar a su tierra natal, siempre recordó con orgullo y

gratitud a Estados Unidos, su segunda patria. Para ella nunca hubo

incompatibilidad alguna, ni el menor conflicto de lealtades, entre

sentirse peruana y norteamericana.

Quizás este recuerdo sea algo más que una evocación filial.

Quizás podamos ver en este ejemplo un anticipo del futuro. Soñemos,

como hacen los novelistas: un mundo desembarazado de fanáticos,

terroristas, dictadores; un mundo de culturas, razas, credos y

tradiciones diferentes, coexistiendo en paz gracias a la cultura de la

libertad, en el que las fronteras hayan dejado de serlo y se hayan

vuelto puentes, que los hombres y mujeres puedan cruzar y descruzar en

pos de sus anhelos y sin más obstáculos que su soberana voluntad.

Entonces, casi no será necesario hablar de libertad porque ésta

será el aire que respiremos y porque todos seremos verdaderamente

libres. El ideal de Ludwig von Mises, una cultura planetaria signada

por el respeto a la ley y a los derechos humanos, se habrá hecho

realidad. -

Washington, D.C., 2 de marzo de 2005.